Après avoir œuvré en tant que professeur de médecine à l’université Aix-Marseille, le Pr Barlesi a créé, en 2009, le service d’oncologie multidisciplinaire et innovations thérapeutiques de l’hôpital Nord à Marseille (AP-HM), puis, en 2011, le centre d’essais précoces en cancérologie de Marseille, deux structures qu’il a dirigées. Il rejoint ensuite la région parisienne en 2020. D’abord directeur médical et directeur de la recherche clinique de Gustave Roussy, il devient, le 1er août 2021, directeur général de l’Institut, premier centre de prise en charge de cancérologie en Europe. Parallèlement, il intègre l’université Paris-Saclay en 2022. Spécialiste du cancer du poumon, de la médecine de précision et de l’immunologie des cancers, le Pr Fabrice Barlesi est aujourd’hui considéré comme l’un des chercheurs les plus influents au monde (d’après Highly Cited Researchers de Web of Science Group), comme en témoignent les quelque 450 publications dont il est auteur ou co-auteur et les nombreux prix et récompenses qui lui ont été attribués. Onko+ a eu la chance de pouvoir le rencontrer, à Gustave Roussy, et d’en savoir plus sur sa vision de la recherche française et de la cancérologie, mais aussi ses ambitions pour l’institut.

Quelle est la vocation de Gustave Roussy en termes de recherche ?

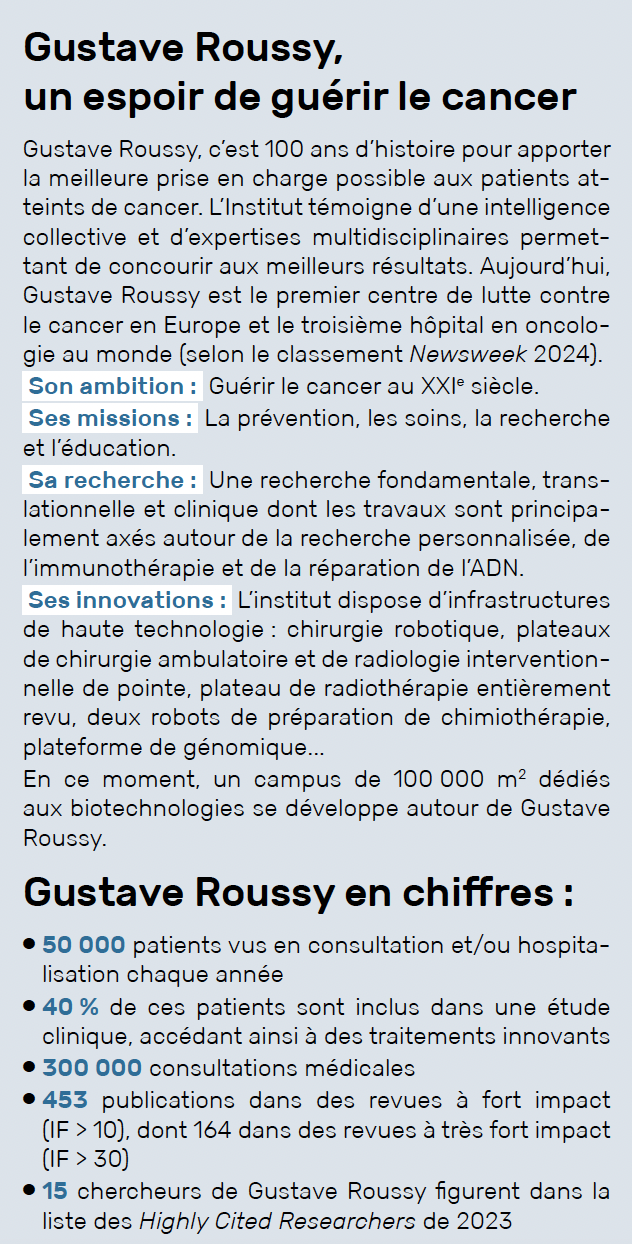

Les résultats pour Highly Cited Researchers illustrent le travail qui est fait autour de la recherche et de la diffusion des connaissances qui, pour nous, est un élément extrêmement important. Quinze de nos chercheurs y sont représentés, ce qui fait de Gustave Roussy le premier centre français et l’un des premiers mondiaux.

Et puis, in fine, bien sûr, Gustave Roussy a, de longue date, des coopérations dans la recherche, à la fois au niveau national, dans le cadre d’Unicancer, au niveau européen, dans le cadre de Cancer Core Europe, mais aussi au niveau international, notamment avec les États-Unis et l’Asie. Je pense aux accords historiques avec le MD Anderson Cancer Center, où beaucoup de mes collègues sont allés, mais aussi maintenant aux liens très étroits avec le Dana-Farber Cancer Institute et Harvard, avec qui nous avons des accords pour envoyer un certain nombre de fellows. Actuellement, cinq fellows y sont et travaillent donc dans cet écosystème de Boston qui d’ailleurs nous ressemble : un hôpital central avec de très grands centres de recherche et d’éducation comme Harvard (l’université Paris-Saclay pour nous par exemple). De plus, nous avons clairement la volonté de valoriser les produits de la recherche en nouveaux médicaments utiles aux malades, comme en témoigne la création de Paris-Saclay Cancer Cluster et tout ce campus qui se développe autour de Gustave Roussy avec 100 000 m2 dédiés aux biotechnologies. L’institution de Gustave Roussy a réellement vocation à assurer cela.

De la même manière d’ailleurs que notre vocation à assurer des liens avec nos collègues de l’ensemble des pays de la Méditerranée ou du Moyen-Orient, et en allant encore moins loin, à assurer une équité sur l’ensemble des îles de notre territoire et notamment la Corse, pour l’accès des malades à la fois aux soins et aux essais cliniques.

Vous êtes médecin, chercheur et diplômé d’une école de commerce (Essec). Vous êtes directeur de Gustave Roussy. Comment répartissez-vous vos fonctions (recherche, clinique, enseignement, direction administrative) ?

Évidemment, diriger une institution aussi importante et prestigieuse que Gustave Roussy impose d’y consacrer une grande partie de son temps. Ceci étant dit, quand, dans le management de Gustave Roussy, nous travaillons à la mise en place d’une nouvelle stratégie ou au développement d’une activité, comme la radiothérapie ou la thérapie cellulaire, ou d’essais précoces, finalement, nous sommes en contact étroit avec des enjeux en termes de soins, en termes de recherche, à la fois clinique et translationnelle, mais aussi d’éducation. Tout est très intriqué.

J’ai néanmoins toujours une activité clinique de consultation qui reste quand même pour moi le cœur de notre engagement, le cœur de notre métier aussi. C’est le moment où on a le sentiment que tout ce qu’on fait par ailleurs prend du sens pour les patients : essayer d’apporter le meilleur, la solution ou la stratégie thérapeutique qui va permettre de guérir le plus de personne, en tous cas, de leur apporter la durée de vie la plus longue dans les meilleures conditions possible. Mais, c’est aussi, je pense, une prise en charge des patients qui est très intriquée avec la recherche clinique puisque 5 700 patients ont été inclus dans des essais cliniques l’année dernière à Gustave Roussy, c’est plus de 40 % de notre file active. C’est donc une activité majeure pour l’ensemble des médecins et des équipes de l’institut, à la fois dans le domaine des essais précoces bien sûr, puisque Gustave Roussy est le premier centre européen en termes d’essais précoces, mais aussi des essais plus avancés, de phase II et III.

Faut-il centraliser tous les moyens de recherche sur un institut tel que Gustave Roussy ? Et, comment diffuser la qualité de la recherche sur les autres établissements de santé et au plus proche des malades ?

Cela dépend si l’on parle de recherche translationnelle ou clinique. Pour ce qui est de la recherche clinique, c’est exactement l’inverse de la concentration, c’est-à-dire qu’il faut, au contraire, qu’elle soit accessible à tous les malades, quel que soit l’endroit de leur prise en charge. Accessible signifie que les patients aient au minimum l’information, et j’espère, demain, la capacité d’être screenés, afin que l’immense majorité des patients n’ait à se déplacer qu’à partir du moment où il y a la certitude qu’ils peuvent recevoir le nouveau traitement. Les centres doivent donc être relativement bien répartis sur le territoire en ce qui concerne les essais avancés, et probablement plus concentrés pour les essais précoces.

En effet, on connaît aujourd’hui le niveau d’expertise nécessaire pour arriver à avoir des centres où l’on puisse à la fois conduire ces études en toute sécurité, et avoir la capacité d’identifier, lors des premières étapes du développement, les patients qui vont bénéficier des thérapeutiques. Cette identification se fait sur la base des caractéristiques cliniques, mais aussi des caractéristiques biologiques, en allant creuser le plus possible pour identifier les signaux précoces. C’est d’ailleurs un domaine dans lequel Gustave Roussy a toujours excellé, qu’il s’agisse des thérapies ciblées (avec FGFR ou JAK2 par exemple) dans les cancers du poumon, du sein… ou qu’il s’agisse de l’immunothérapie, notamment. Pour ce faire, il faut pouvoir concentrer les talents, avec des expertises différentes, capables de discuter : c’est de cette discussion que peuvent émerger les idées.

De plus, il convient d’avoir une structuration des laboratoires permettant de mener les analyses avec la rapidité nécessaire et les technologies de plus en plus précises et de plus en plus coûteuses. À titre d’exemple, Gustave Roussy a investi plus de 5 millions d’euros dans ses plateformes de recherche depuis 2020.

Parallèlement, il faut aussi être en capacité d’analyser les résultats, pour arriver à cheminer vers plus d’efficacité de ces nouvelles molécules ou, en tous cas, vers un développement optimisé.

Pour résumer, je dirais qu’il s’agit donc à la fois de permettre l’accès sur le territoire à l’information et au screening, mais aussi aux essais de phase II et III, qui doivent pouvoir être faits de manière assez large. Les essais précoces peuvent être concentrés dans les lieux où les chercheurs ont les moyens et les outils à disposition.

Avec donc une transmission au maximum de toutes les données obtenues à Gustave Roussy par exemple ?

L’idée est effectivement là, pour nous, en termes de soins en tout cas. Il est clair que tout ce que nous avons développé, dans le contexte de la médecine de précision notamment, n’aurait aucun sens s’il s’agit de le réserver aux quelques rares privilégiés qui vont venir physiquement à Gustave Roussy. Il y a un besoin d’équité sur l’ensemble du territoire et il n’y a aucune raison qu’un malade qui va être diagnostiqué au fin fond de la Bretagne, de l’Auvergne, de l’Alsace ou de la Corse n’ait pas exactement les mêmes chances d’accéder à l’innovation que quelqu’un qui sera diagnostiqué dans le centre de Paris. Donc, la question, aujourd’hui, est de savoir comment avoir des filtres communs par lesquels l’ensemble des données ou des dossiers de malades soit mis à la disposition des médecins qui les prennent en charge, afin que tout le monde ait parfaitement à l’esprit toutes les possibilités qui sont offertes. Il appartient ensuite, bien sûr, au malade de décider quel type de prise en charge il souhaite. La participation à un essai clinique, par exemple, va rester évidemment totalement libre et du domaine d’un choix personnel. Mais, ce qui est vraiment important est que, à partir du moment où le patient souhaite le faire, il faut que cela soit possible et accompagné.

Et comment le mettre en œuvre ?

Je crois que, en France, le digital sera l’un des outils à développer, afin de permettre de disposer de cette information, de cette équité, de cette capacité à bénéficier des ressources médicales nécessaires. Par exemple, on sait qu’une analyse moléculaire sur la base de biopsies tissulaires peut être plus complexe à réaliser dans un endroit que dans un autre. En revanche, faire une biopsie liquide, c’est possible dans n’importe quel point du territoire, y compris le plus reculé : une infirmière peut prélever et envoyer l’échantillon dans un centre où l’analyse va être faite, les résultats discutés puis rapportés au patient et à son médecin référent. Cela permet de savoir tout de suite s’il y a une anomalie moléculaire éventuellement actionnable, un traitement commercialisé, ou un médicament disponible dans le cadre d’un essai. Chaque malade peut ainsi avoir accès à la meilleure stratégie possible, et je crois que c’est dans ce sens que le digital et les nouvelles technologies peuvent nous aider.

À l’image de l’application Resilience pour le suivi des patients ?

Effectivement, l’application Resilience, cocréée par Gustave Roussy et des entrepreneurs du digital, Céline Lazorthes et Jonathan Benhamou, vient d’obtenir le remboursement pour le suivi à distance des malades. Il s’agit d’un outil extrêmement performant qui va permettre de suivre de la même manière quelqu’un qui va habiter dans le 13e arrondissement parisien ou dans un territoire extrêmement reculé. Grâce au digital, on pourra suivre l’évolution du malade, identifier le moindre changement, le faire appeler par une infirmière de nos cellules de coordination, voire, si nécessaire, lui demander de revenir pour des examens supplémentaires, tout en lui laissant finalement une plus grande liberté à son domicile.

Les premières étapes de développement de Resilience ont été réalisées dans plusieurs centres, en France, dans des CLCC, des CHU ou des centres hospitaliers généraux, mais aussi à l’étranger. L’outil va être disponible pour tous les médecins et patients qui le souhaitent.

Est-ce que les pouvoirs politiques sont en phase avec cette restructuration du paysage de la cancérologie ?

Il ne m’appartient pas de répondre sur la vision des politiques, mais je crois qu’il y a une vraie volonté politique :

1. d’accès à l’innovation pour tous les malades. Et je pense que c’est le sens de la création de l’Agence de l’innovation en santé dont on peut saluer aujourd’hui le dynamisme, même si tous les champs à absorber sont extrêmement importants.

2. d’équité territoriale. On sait aujourd’hui qu’il y a des territoires, qui ne sont pas forcément géographiquement très éloignés, qui n’ont pas la même équité d’accès aux soins. Et c’est un enjeu important pour chacun d’entre nous, qu’on soit médecin, chercheur ou responsable politique, enfin j’imagine.

3. avec la conscience que le digital est un outil important. La visite du ministre Aurélien Rousseau récemment, ici même à Gustave Roussy, pour voir toute l’utilisation de l’IA en oncologie témoigne de l’intérêt des politiques.

4. de prévention. On voit comment la dénomination du ministère, qui était autrefois celui de la Santé, a été rebaptisée Santé et Prévention, et je pense que c’est un signal extrêmement important. On connaît le besoin de prévention, en particulier dans les pathologies cancéreuses alors que 40 % sont évitables ;

5. et puis, in fine, d’indépendance sanitaire, au vu des difficultés que la France a traversées pendant la crise, tout comme nos voisins européens. Cela a clairement été une prise de conscience sur le fait que le développement des médicaments nécessitait d’avoir un terreau, une organisation. Je pense que la création du Paris-Saclay Cancer Cluster a illustré, dans le domaine de la cancérologie, cette ambition de retrouver une indépendance sanitaire nationale pour les médicaments anticancéreux.

Quel est la vocation de Paris-Saclay Cancer Cluster ? Quels sont les liens avec Gustave Roussy ?

Gustave Roussy est l’un des cinq fondateurs du Paris-Saclay Cancer Cluster avec l’Inserm, Sanofi-Aventis, l’université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris. Le cluster a une vocation exclusive qui est la transformation des produits de la recherche en médicaments, car c’est la phase dans laquelle nous sommes les moins performants au niveau national. Nous avons une très bonne recherche, nous avons la capacité de créer des start-ups, mais nous avons une grande difficulté à les faire maturer jusqu’au moment où elles sont capables de délivrer un médicament. C’est donc cette dernière partie que le Paris-Saclay Cancer Cluster a vocation à renforcer. Il s’agit d’aider les projets, où qu’ils soient sur le territoire national, à intégrer le cluster, afin de bénéficier des aides nécessaires sur le plan de l’expertise ou encore sur le plan des confirmations biologiques et d’utiliser des plateformes biologiques de très haut niveau avec l’expertise et l’interprétation qui va avec. Par exemple, confronter les données que la start-up a à sa disposition avec un panel de données plus large pour conforter les hypothèses. Pour la partie économique, le cluster aidera à consolider une jeune et petite entreprise afin d’affronter la vie internationale d’une entreprise du médicament, qui est très difficile, et où l’on sait que, malheureusement, dans l’immense majorité des cas, cela se solde par un rachat, le plus souvent par des entreprises américaines. L’objectif est d’éviter cela ou, du moins, de le retarder le plus possible afin que des médicaments soient imaginés, mais aussi développés et créés en France et non pas à l’étranger.

Et Paris-Saclay Cancer Cluster a-t-il la capacité financière pour le faire ?

C’est aujourd’hui plus de 80 partenaires, dont de très grands laboratoires et bien sûr l’immense partie des grands industriels français qui ont déjà rejoint ou qui vont rejoindre très prochainement le cluster, mais aussi des industriels internationaux. L’idée étant d’avoir l’ensemble des grands industriels présents, mais aussi des start-ups. C’est ce qui va se passer ici, tout autour de nous, dans le territoire de Gustave Roussy, où 100 000 m2 vont être dédiés à accueillir à la fois de tout petits projets, des laboratoires qui vont mettre au point les étapes initiales de leur développement, jusqu’à des start-ups qui auront besoin de s’étendre, de se confronter aux expertises et données qui seront apportées par le Paris-Saclay Cancer Cluster afin de bénéficier du guichet économique unique, de formations, de plateaux de développement des essais, etc.

Concernant les dernières molécules utilisées cliniquement, je pense notamment au sotorasib sur lequel vous avez beaucoup travaillé, en tant que clinicien, nous rencontrons quelques difficultés du fait de changement de statut financier. Ce campus, autour de Gustave Roussy, a-t-il la capacité de mettre en lumière auprès des autorités de tutelle et de paiement ce genre de situation ?

Je pense effectivement que ce qui est important pour les différentes tutelles et agences c’est une meilleure connaissance. Gustave Roussy doit être capable d’apporter cette information, d’expliquer le besoin, et en quoi cela représente une prise en charge différente, une innovation et un plus pour les malades.

Il s’agit également d’apporter des données, du factuel, des objectifs, qui montrent qu’avec l’utilisation de ces nouvelles stratégies, il y a un véritable bénéfice pour les patients. Et cela peut se faire à la fois par la conduite des essais cliniques, mais aussi par l’ensemble des bases de données qui sont constituées. Gustave Roussy a aujourd’hui une data base issue de plus de 100 000 malades avec des données profondes, moléculaires… et l’objectif est d’arriver à 400 000 malades caractérisés profondément, données également enrichies par le travail autour des bras synthétiques, des données de vie réelle…

Notre rôle est clairement d’apporter aux agences et aux tutelles le maximum d’éléments solides pour leur permettre de prendre une décision, d’argumenter une décision et d’étayer à la fois la décision, mais aussi son suivi.

Je pense qu’il faut essayer de passer d’un a priori négatif vis-à-vis de la mise sur le marché et du remboursement de ces médicaments en attendant les dernières étapes, à peut-être un a priori un peu plus positif qui permette un accès très rapide aux malades, en faisant confiance aux premières données qui sont générées, mais avec un suivi extrêmement régulier et serré, afin de s’assurer que, sur une population plus large et moins sélectionnée que celle d’un essai, ce qui est attendu se confirme et qu’il n’y a pas d’effets indésirables, de problèmes de tolérance.

Je crois que ce sont dans ces conditions que de grandes institutions, comme Gustave Roussy, doivent aider les tutelles et les agences afin de favoriser un accès précoce à l’innovation, plutôt que de les laisser attendre de disposer de grandes études internationales, qui ne sont pas forcément conduites dans le pays.

Nous essayons donc de contribuer à cela, tout en participant de manière très active au développement précoce des médicaments, mais aussi aux différentes phases III qui sont, évidemment, le rôle d’une grande institution.

Nous avons parlé de société, nous avons parlé de patients… Qu’en est-il du parcours de soins ? Où en est Gustave Roussy ?

Le plan stratégique 2030 de Gustave Roussy a vraiment vocation à intégrer l’oncologie dans un parcours qui va même aller au-delà des malades. Il va aller de la prévention personnalisée, en intégrant l’interception® : comment identifier les sujets qui sont à plus haut risque de développer un cancer, et comment modifier ce risque, c’est-à-dire faire en sorte qu’ils ne tombent jamais malades, soit par des modifications de facteurs environnementaux, de l’exposition à un certain nombre de carcinogènes, ou peut-être, demain, avec des stratégies médicamenteuses. Gustave Roussy va d’ailleurs lancer un premier essai dans ce domaine-là, notamment fondé sur l’immunothérapie.

Et ensuite, bien sûr, le diagnostic qui doit être le plus précoce possible. Gustave Roussy, inventeur du diagnostic en 1 jour dans les cancers du sein, multiplie ces exemples avec le diagnostic en 1 jour dans les cancers de la thyroïde ou encore des développements dans les tumeurs digestives. On sait que, pour certaines tumeurs, ce n’est pas possible, mais nous allons essayer de réaliser en moins de 15 jours l’ensemble du bilan nécessaire pour chacun des malades, afin qu’il n’y ait pas de ralentissement dans le diagnostic, comme on peut le voir aujourd’hui ou comme on l’a vu beaucoup dans le contexte de la crise Covid, où le fait de devoir faire appel à divers interlocuteurs à un moment ou à un autre du parcours ralentit tout.

C’est aussi la volonté que chaque malade puisse accéder, qu’il soit pris en charge pour un stade précoce ou un stade avancé, au meilleur de ce qu’on sait faire aujourd’hui en termes de médecine de précision, notamment avec un génotypage de l’ensemble des tumeurs, mais aussi, à terme, avec la genèse d’avatars biologiques fondés sur une technologie d’organoïdes, c’est-à-dire la création de mini-organes permettant de tester des médicaments. On voit bien aujourd’hui comment, y compris dans les stades précoces, les prises en charge multimodales sont absolument nécessaires pour guérir le plus de malades. Très peu nombreux sont les malades qui bénéficient exclusivement d’un traitement, qu’il soit chirurgical, de radiothérapie ou de radiologie interventionnelle par exemple.

Concernant le suivi, l’idée est d’arriver à identifier, grâce à cette médecine de précision, les patients qui sont le moins à risque de rechute et pour lesquels on pourrait désescalader un peu la surveillance, tout en ayant une surveillance très proche avec le digital, comme l’application Resilience. Et puis, au contraire, pour d’autres malades, qui seront identifiés comme étant à très haut risque, la surveillance devra être plus rapprochée, avec des consultations, mais peut-être aussi avec la biopsie liquide, le suivi de la maladie résiduelle, les technologies d’imagerie, qu’on accentuera un peu, au-delà des nouvelles stratégies qui seront à mettre en œuvre pour ces malades.

Il s’agit de s’adapter à chacune des étapes du parcours de soins, donc chez des personnes qui ne sont pas malades, jusqu’aux malades qui sont guéris. L’objectif étant aujourd’hui non seulement de guérir plus de malades, on en guérit les deux tiers, le vrai combat est maintenant sur ce dernier tiers, mais aussi de mieux les guérir, c’est-à-dire de leur offrir à une vie qui soit la plus normale possible.

Où en sommes-nous concernant ces avatars biologiques ?

Nous avons un essai clinique en cours. La compagnie Orakl Oncology a été créée pour développer ce modèle d’organoïdes, mais aussi des avatars numériques, notamment grâce à tout le travail fait dans le cadre du Paris-Saclay Cancer Cluster, mais aussi avec l’université Paris-Saclay et Centrale Supélec. L’idée est que, demain, l’ensemble des données collectées pour un malade devrait nous permettre de générer son avatar numérique, permettant de comprendre comment l’activation des voies biologiques concourt à la progression et au développement de la maladie, et quels sont les axes à privilégier spécifiquement pour bloquer les voies biologiques activées dans la maladie. Et cela, pour chaque malade et pour chaque étape de sa maladie, et peut-être, à terme, arriver à créer des médicaments sur mesure. Cela peut paraître un objectif très ambitieux, mais compte tenu de la vitesse à laquelle les technologies dans le développement des médicaments avancent, nous pouvons l’envisager, notamment dans le domaine des anticorps par exemple.

Fabrice Barlesi déclare ne pas avoir de liens d’intérêt.